近期由於疫情關係,國內外許多大型實體活動都受到影響,台灣雖因疫情控制得宜,所以部分實體活動照常舉辦,但仍須依照中央防疫規範來走,而諸多的防疫方針由於旨在避免群聚,這就讓「同人誌販售會」、「動漫展」、「電玩展」等容易群聚排隊的大型活動,產生了人潮是否能有效疏導或消化的疑問;面對這種現場活動不確定的焦慮,「線上通販」的模式也開始被創作者看重。

只是「通販是否真能否取代實體販售(實販)?」對常在大型同人誌販售展會消費、也曾在販售展會擺過攤,目前也會固定前往採訪的筆者來看,雖說筆者無法代表所有的創作者來發言,但筆者就個人自身經驗說:「以同人販售來看,通販能夠在活動不確定狀態下,提供部分收入,但卻無法取代實體販售。」

我們也曾在FF22擺過攤

通販點一點 買賣雙方都便利?

筆者以前不住台北,每次看到台北各種同人活動有想買的周邊或本本時,都很希望社團、繪師能夠開個通販,至少總有機會入手,記得那時總單純想著:「不是賣越多越好嗎?開通販看量多少就加印,運費還是我們出。」但就是不能理解為何有時總等不到通販,後來實際邀稿印本擺攤,而且也在拍賣上賣東西後,就能理解「通販」其實對同人創作者來說,有許多的機會成本存在。

大家應該能理解東西基本上一次買或做越多,通常平均下來單體價格會更為優惠,印製本子與周邊也是一樣,同人本或周邊對消費者來說是有個下手甜蜜點(實體活動會讓這個點提升,容後再述),對創作者來說為了確保損益平衡,印製的數量與定價大概都有經過計算,然後再一次印製預估的數量,簡單來說:「沒有一次印足夠數量而且賣完大多不划算。」

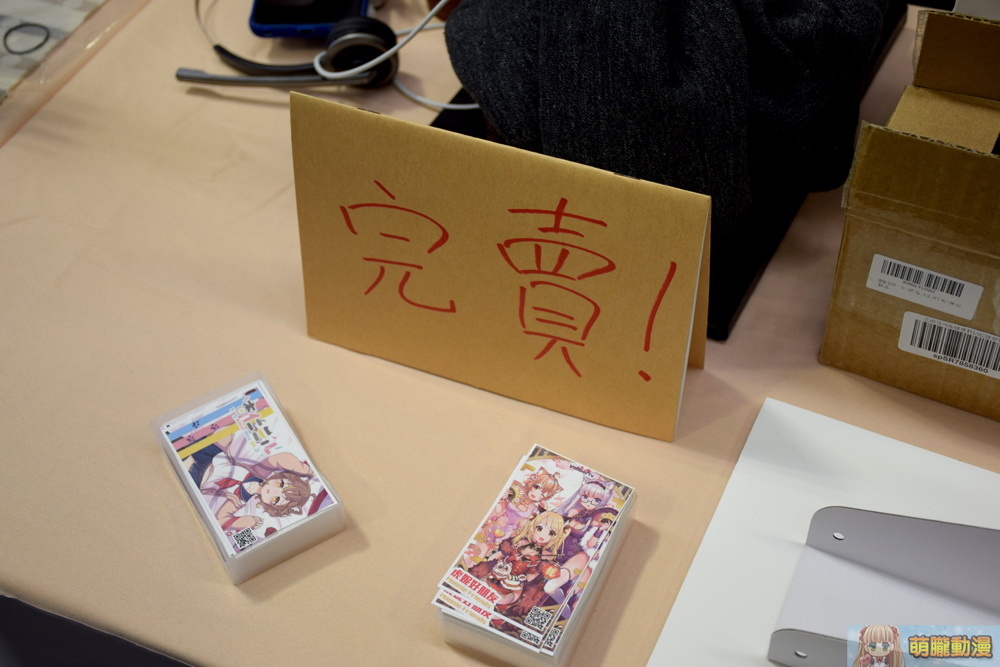

因此除了所謂「大手」印製的初始量可能就極大,包含了通販與好幾場的量(甚至是能接受庫存成本),一般的創作者一旦本子或周邊在會場完售,就很難再開通販,因為不確定通販的數量是否能支持賺錢(或至少打平)的基本印刷值。

那麼如果一開始就開通販又如何?的確,以成熟的商業模式來說,先透過通販調查預購數量,然後再根據收到的數量與訂金進行製作是可行的。不過從創作者的角度來說,他們並不是單純只要經營線上商店出貨就好,而是有正職或進行各種創作,有賣過東西的人都知道,賣東西除了要不時去巡東西是否賣完、問與答是否有商品提問、負責出貨時的各種包裝出貨、售後服務留意收到東西的消費者是否有問題等,更現實的則是上架平台或委託通路收取手續費的利益耗損,種種雜務與考量自然會讓許多創作者不考慮通販,或找尋熟識之人幫忙通販。

▲像虎之穴台灣介紹過,若是於實體店面委託,每賣出一本,虎之穴就會收取28%-30%的費用。

▲許多人會選擇的買動漫通販, 單筆成交手續費= 商品成交單價 x 2%。

因此「線上通販」看起來能突破時間地域滿足許多人的預購需求,也能增加創作者銷售機會,但從各種時間或機會成本來看,創作者未必有額外心力能負擔。

實體販售 消費心理無法被取代

上述我們提到通販其實有許多隱藏成本,只是疫情影響下,當活動有較多不確定的因素,如FF37這次因應防疫做的各種方針,創作者顧慮可能影響來場人數或無法消化等待人群時,就會考慮多一個「通販」的選項,至少把現場人無法到攤位的可能性,先導到通販販售上。

那麼實販比起通販真的能帶來更多消費力嗎?答案可能是肯定的,因素之一包含會場的實體販售具備了兩個敗家的積極推力,筆者稱為:「到此一遊不想空手而回」與「好奇心讓人掏錢包」。

有出遠門旅遊的人多數應該都有這種經驗,好不容易到了某個觀光地,雖然紀念品的價格讓你一時有點猶豫,可是你內心總想著:「既然都來了,那就買個甚麼吧。」如果真的一直都沒有想買的,內心就會一直找機會看看有甚麼可以買,這樣的心理也同樣反映在大型同人販售展會上。

在限期兩天的活動中,你好不容易抽出時間費盡千辛萬苦地擠進會場,此時的你也許有些疲累,但你會告訴自己,既然都來了,那就好好地逛下帶點東西走,於是無論有意或無意,你都不想讓自己空手而回,消費的機會自然增加,尤其可能一次買就是100元、150元,小額輕鬆買沒負擔。

但如果單純只是通販,悠閒的你也許很輕鬆的點開幾個喜歡的繪師,看看有沒有想買的東西,你不會有非得買點甚麼的心態,甚至還會看著結帳金額猶豫自己是否買太多;也許睡個覺起來,你也就清空購物車了,這就是會場氛圍會影響消費者「到此一遊不想空手而回」的心態。

那甚麼是「好奇心讓人掏錢包」?你可以先想想當你經過一個地方,看到一堆人在排隊,你是否會好奇的停下腳步多看幾眼,要是恰好發現自己有興趣,或覺得試試也無妨,你可能也就成為排隊的一員;同人展售會場也是這樣,裡面無數的攤位總讓你眼花撩亂,但你繞一繞總能發現很多人排隊的攤位,或宣傳的大掛軸你很有興趣,加上攤位還有見本可以翻閱,也許一時的好奇,你的荷包就此失守,手上多了好幾袋商品。

通販基本上只是看著一頁頁的商品清單,偶爾點個試閱看看幾張圖,你在會場上看到的人潮專注及興致,網路通販只會反映為喜歡、追蹤跟點閱數的數字,好奇嘗鮮不多,也許多是吸引早就持續跟隨的粉絲。

因此當創作者提到,通販銷售額其實與會場販售相比並沒有來得優異時,很大因素就是因為會場「到此一遊不想空手而回」與「好奇心讓人掏錢包」的敗家氛圍,在網路通販上是難以感受的。而特別來搶「會場限定」的商品或來看「會場限定」的展,也是「實體活動」才多能做到,線上活動難以呈現的。

會場面對面 同人不只是銀貨兩訖

前面筆者都從現實「利益」來看,感覺實體活動能夠勸敗帶來「錢」潮,而通販未必真的能賣得快又好。「錢」當然是賣東西的一個重要參考值,不過同人活動還有一個特色是在實體活動常被特別凸顯,也就是「面對面互動」。

相信無論創作者或許多經營社群的人,都常會在意有哪些人轉推,有多少人按喜歡,又有多少人留言,可是在FF擺過攤的筆者敢肯定的說,當創作者看到有人當面表達他對作品的喜愛之情,那份喜悅絕對能讓自己一直有動力走下去;當粉絲有機會看到平常只能看到圖的創作者,他也許願意幫你簽名甚至暢談幾句時,回去後相信也會繼續支持並期待後續作品,也許還會在社群留言:「看到本人好興奮啊!!」

這樣的實體互動正是同人實體活動中難以被取代的魅力,即便Vtuber在現場用個小螢幕跟你做幾分鐘的互動,當下你也能感受到平常在聊天室和一群人刷留言不一樣的喜悅與互動感。筆者從單純的消費者慢慢變成採訪者後,從旁觀察也更能感受到這一段段線下交流的時光,總能讓人興奮不已。

網路通販vs.實體販售 同人商業化中彼此互補

筆者曾在交大「另眼看御宅2 熱血二次元的動漫部落格」一書中,發表一篇〈台灣同人二創的「愛」與商業轉變〉的主題文,文中提到一個大家不是太陌生的詞:「同人商業化」,很多人可能覺得「商業化」太過銅臭味,但筆者始終覺得判斷事情並非只有二分法,像好或不好,如「網路通販」是個商業手段,但有助於讓沒辦法到現場的粉絲也能買到商品,創作者也多了銷售的管道。

如果問筆者在數位化時代的現今,是否還有必要舉辦這種人擠人的實體販售會時,筆者同樣不會說有必要或沒必要,畢竟每個人想支持創作者的方式不一樣,有的人不想去人多的地方,有的人就是想當面跟創作者交流,但無論如何,舉辦線下活動就是多了當面交流的機會(其實也有讓人不小心手滑的氛圍),只要創作者始終能在作品中呈現出自己對角色或敘事的「愛」,無論網路通販或實體販售,都是種能支持創作者的管道。